Technologie / Histoire

Robert Dautray (Pa. 145) 1928-2023

Robert Dautray (Pa. 145) 1928-2023

L’un des plus grands Gadzarts de l’histoire

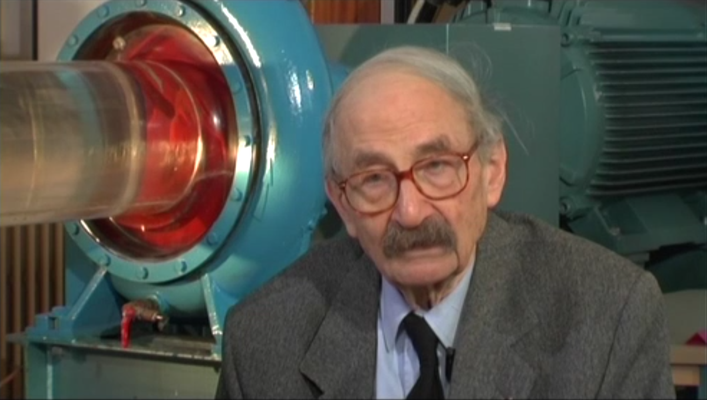

Derrière un regard discret, absorbé dans les méandres de ses pensées, se cache l'un des plus grands physiciens nucléaires du monde, qui a contribué à faire entrer la France dans l'ère de l'énergie atomique. Robert Dautray (Pa. 145) s’est éteint le 20 août 2023 à l'âge de 95 ans, sans que la triste nouvelle soit largement diffusée, peut-être parce que, selon des témoignages, « il avait demandé que l’annonce de son décès soit faite un an après, comme pour son père, déporté et mort en Allemagne(1) ».

Derrière un regard discret, absorbé dans les méandres de ses pensées, se cache l'un des plus grands physiciens nucléaires du monde, qui a contribué à faire entrer la France dans l'ère de l'énergie atomique. Robert Dautray (Pa. 145) s’est éteint le 20 août 2023 à l'âge de 95 ans, sans que la triste nouvelle soit largement diffusée, peut-être parce que, selon des témoignages, « il avait demandé que l’annonce de son décès soit faite un an après, comme pour son père, déporté et mort en Allemagne(1) ».____________________

Par Éric Roubert avec Roland Vardanega (Cl. 161) et Daniel Rapenne (Ch. 156)

Publié le 2024-11-25

Par Éric Roubert avec Roland Vardanega (Cl. 161) et Daniel Rapenne (Ch. 156)

Publié le 2024-11-25

La vie de Robert Dautray (Pa. 145) est romanesque, à l’image de ce XXe siècle aussi intellectuellement exaltant qu’humainement violent, et où seule la résilience permettait de surmonter l’indicible. Les premières années de son existence ne présageaient en aucun cas d'un destin hors du commun. À l'époque, il s'appelait Robert Kouchelevitz, fils de Max et Esther, juifs exilés de Russie. « C'était vraiment presque la misère. On habitait une boutique avec les toilettes sur la cour, et un grand atelier en bas. Moi, je n'avais pas de lit, il y avait un petit coin où l’on me mettait de quoi m'allonger, et une couverture dessus », se confiait-il devant la caméra de Thibaut Martin dans le cadre de la série « Portraits de Gadzarts » commandée par la Fondation Arts et Métiers. « Je me rappelle que payer le loyer était à chaque fois un drame, avait-il ajouté. Et pour le payer, Il fallait diminuer encore sur la nourriture pendant un certain temps. Et moi, en même temps, j’ai un souvenir de bonheur partout. À l'école, il n'y avait pas de matières que je préférais les unes par rapport aux autres. Mais il y avait des choses que j'aimais. J'aimais entendre les fables de La Fontaine. J'aimais la géométrie, parce que je la voyais dans ma tête. Je n'avais pas à la regarder, elle était dans ma tête. Et, en somme, il se passait une sorte de phénomène que je n'ai jamais compris. C'est que, petit à petit, les choses, je les vois. J'ai une vision des choses, et c'est après que je dois les expliquer. Mais je suis bien embarrassé pour les expliquer par un raisonnement. Je les vois à l'intérieur de moi. » La scolarité du jeune Robert est brutalement interrompue par la Seconde Guerre mondiale.

DU PETIT BERGER AUX ARTS…

En juillet 1942, il est obligé de fuir Paris avec sa mère et se cache à Marguerittes, près de Nîmes, où il devient berger chez M. Turc, tout en suivant ses cours. En juin 1944, il obtient son bac à Nîmes et arrive à Peyreleau, à quelques kilomètres au nord-est de Millau, sur le plateau du Causse. Son père est déporté et ne reviendra pas des camps.

De retour à Paris en 1945, c'est presque par hasard que Robert Dautray va présenter le concours d'entrée de l'École d’arts et métiers. « J'étais à l'école primaire supérieure Colbert. Mais le chef de classe a pensé que je n'avais pas le niveau. Et donc, je suis rentré chez moi très tranquillement, dira-t-il d’un air amusé. Et puis ma mère m'a dit : “Tu devrais tout de même aller t'inscrire toi-même.” Alors j'ai été là-bas. C'était le temps de M. Bonnefous, directeur du campus de Paris. On m'a fait extrêmement bon accueil. On m'a dit, bien sûr. Et j'ai été reçu premier ! » Mais le jeune homme n’en retira ni plaisir ni déplaisir. « Parce que je ne savais pas si c'était une erreur ou autre chose. Et je ne me rendais absolument pas compte, à cette époque, de ce que ça voulait dire. Moi, je ne savais absolument pas ce qu’étaient les Arts et Métiers. Je ne connaissais absolument pas le milieu de l'usine, des ingénieurs, des techniciens. Pour moi, c'était un monde totalement inconnu. » Seule sa mère y voyait un unique avantage. « Elle se disait, confiait-il encore, avec une tendresse amusée, tu vas pouvoir faire un bon mariage. Tu vas pouvoir épouser la fille d'un industriel. C'était le mot à la mode à l'époque ! »

En 1945, Robert Dautray (au milieu) passe le concours des Arts et Métiers ry sera reçu premier.

LA VIE AUX ARTS ET L’ENTRÉE À POLYTECHNIQUE

Jusqu’à sa mort, Robert Dautray a revendiqué fièrement son passé de Gadzarts, preuve de son attachement à l'école qui a su lui donner sa chance et peut aujourd'hui se réjouir d'avoir rendu possible l'accomplissement d'une carrière hors du commun. Dans le portrait vidéo qui lui est consacré, il dit au sujet de l’École : « J'ai appris à déchiffrer le monde de la mécanique. C'est un monde qui était resté au fond de moi et que je retrouve intact [en visitant les ateliers parisiens de l’Ensam, ndlr]. C'est un monde dont, brusquement, ici, pendant trois ans, j'ai eu la clé. C'est retrouver tant d'ingénuité, de simplicité quand on est dedans. En même temps, c'est le monde, tout de même, où l’on se salit les doigts, où l’on utilise ses mains. Et ça me semble une merveille. »

Les Arts et Métiers se terminent. Mais avant, M. Bonnefous conseille à Robert Dautray d’aller à Polytechnique. Après un an de préparation au lycée  parisien Louis-le-Grand, le jeune homme est reçu deuxième au concours de l’X en 1949, sort major de sa promotion et intègre en 1952 le prestigieux corps des Mines. En 1954, il est affecté au service des Mines de Clermont-Ferrand, ce qui aurait pu être le début d'une longue carrière d'ingénieur. Mais l'un de ses professeurs de Polytechnique en décidera autrement.

parisien Louis-le-Grand, le jeune homme est reçu deuxième au concours de l’X en 1949, sort major de sa promotion et intègre en 1952 le prestigieux corps des Mines. En 1954, il est affecté au service des Mines de Clermont-Ferrand, ce qui aurait pu être le début d'une longue carrière d'ingénieur. Mais l'un de ses professeurs de Polytechnique en décidera autrement.

parisien Louis-le-Grand, le jeune homme est reçu deuxième au concours de l’X en 1949, sort major de sa promotion et intègre en 1952 le prestigieux corps des Mines. En 1954, il est affecté au service des Mines de Clermont-Ferrand, ce qui aurait pu être le début d'une longue carrière d'ingénieur. Mais l'un de ses professeurs de Polytechnique en décidera autrement.

parisien Louis-le-Grand, le jeune homme est reçu deuxième au concours de l’X en 1949, sort major de sa promotion et intègre en 1952 le prestigieux corps des Mines. En 1954, il est affecté au service des Mines de Clermont-Ferrand, ce qui aurait pu être le début d'une longue carrière d'ingénieur. Mais l'un de ses professeurs de Polytechnique en décidera autrement.LES DÉBUTS AU CEA

Persuadé que son élève est fait pour la recherche et que le nucléaire représente l'avenir de la France, il le pousse alors à changer de cap. Il lui présente Jules Horowitz, chef du service de physique mathématique au Commissariat à l'énergie atomique (CEA). En 1955, à 27 ans, Robert Dautray intègre l’organisme de recherche avec pour première mission le contrôle des moteurs de sous-marins nucléaires.

Ses recherches permettent de réguler la puissance de la réaction nucléaire qui propulse l'engin, le rendant capable d'accélérer ou de ralentir comme n'importe quel autre submersible. Mais, pour Robert Dautray, l’étude ne s'arrête pas là. En effet, le contrôle de la réaction nucléaire comporte aussi des risques qu'il faut pouvoir maîtriser. « Je vois que ce contrôle peut échapper et que le système peut devenir instable et se mettre au contraire à monter en puissance. Cette instabilité, je la vois tout de suite, ainsi que le moyen de l'empêcher », expliquera-t-il. Il applique  alors ses théories aux réacteurs de centrales électriques que le CEA développe à l'époque. Les principes qu'il publie sont ceux qui, encore aujourd'hui, garantissent la sécurité de toutes les centrales nucléaires françaises.

alors ses théories aux réacteurs de centrales électriques que le CEA développe à l'époque. Les principes qu'il publie sont ceux qui, encore aujourd'hui, garantissent la sécurité de toutes les centrales nucléaires françaises.

alors ses théories aux réacteurs de centrales électriques que le CEA développe à l'époque. Les principes qu'il publie sont ceux qui, encore aujourd'hui, garantissent la sécurité de toutes les centrales nucléaires françaises.

alors ses théories aux réacteurs de centrales électriques que le CEA développe à l'époque. Les principes qu'il publie sont ceux qui, encore aujourd'hui, garantissent la sécurité de toutes les centrales nucléaires françaises.Ce premier succès fait de Robert Dautray un chercheur de premier plan.

PROJET PÉGASE

En 1959, on lui confie la direction du projet Pégase, le premier réacteur d'essai de Cadarache (Bouches-du-Rhône) conçu pour tester le comportement des combustibles utilisés dans les futures centrales électronucléaires. Pégase est lancé avec succès en 1963, et Robert Dautray est affecté à un nouveau programme européen reposant sur la conception d'un réacteur à haut flux de neutrons.

Outil de recherche fondamentale, ce réacteur nucléaire vise à projeter un flux intense de neutrons sur des échantillons afin d'étudier le mouvement des atomes à l'intérieur de la matière. À la suite du retrait des Britanniques, le projet est abandonné, mais Robert Dautray décide d'en continuer seul la conception. Il fait un pari sur l’avenir… qu’il gagne. En effet, la France et l'Allemagne décident de se lancer seules dans la fabrication du réacteur. En 1967, une convention est signée entre les deux pays, créant à Grenoble l'institut Laue-Langevin.

Robert Dautray, nommé chef de projet, est chargé de la conception des infrastructures scientifiques et techniques de l'institut. Celui-ci sera lancé en 1971 et reste aujourd'hui le leader mondial des recherches utilisant les faisceaux de neutrons. Au milieu des années 1960, la carrière de Robert Dautray prend un nouveau tournant qui va le faire entrer dans le secret des recherches militaires.

Robert Dautray, nommé chef de projet, est chargé de la conception des infrastructures scientifiques et techniques de l'institut. Celui-ci sera lancé en 1971 et reste aujourd'hui le leader mondial des recherches utilisant les faisceaux de neutrons. Au milieu des années 1960, la carrière de Robert Dautray prend un nouveau tournant qui va le faire entrer dans le secret des recherches militaires.DE DE GAULLE À VALÉRY GISCARD D'ESTAING

À cette époque, le général de Gaulle s'impatiente face aux échecs répétés du CEA à mettre au point la bombe thermonucléaire, communément appelée « bombe H ». Le gouvernement réclame alors la refonte totale du programme de recherche. Robert Dautray accepte le poste de directeur scientifique au sein de la direction des applications militaires du CEA, alors que la majeure partie des chercheurs est opposée au développement d'un arsenal nucléaire français. « J'ai bien vu que la France avait besoin d'être défendue, confia-t-il. N'oubliez pas qu'en 1949 il y avait la bombe russe et que, d'autre part, il y a eu la bombe chinoise. J'étais au courant de tout ce qui se passait en Inde dès l'indépendance, pour faire un armement atomique. Donc, par patriotisme, je me disais qu'il fallait que la France puisse se défendre. »

Prenant le contre-pied des orientations technologiques privilégiées jusqu'alors, Robert Dautray persuade ses dirigeants de changer totalement le concept de la bombe. Les solutions qu'il développe conduisent, en 1968, aux premiers essais nucléaires français réussis. La France accède au rang de puissance nucléaire au même titre que les États-Unis et l'ex-URSS.

Prenant le contre-pied des orientations technologiques privilégiées jusqu'alors, Robert Dautray persuade ses dirigeants de changer totalement le concept de la bombe. Les solutions qu'il développe conduisent, en 1968, aux premiers essais nucléaires français réussis. La France accède au rang de puissance nucléaire au même titre que les États-Unis et l'ex-URSS.Mais alors que tout le monde crie victoire, Robert Dautray pense déjà au prochain défi qui se présente à lui : la miniaturisation de la bombe H pour permettre son embarquement dans des missiles portés par sous-marins ou installés sur le plateau d'Albion.

Il développera également le laser Phoebus, unique en Europe, capable de reproduire les conditions de température et de pression atteintes lors de la fusion nucléaire, outil indispensable depuis l'arrêt définitif des essais nucléaires dans le Pacifique. En récompense de chacune de ses réussites, il sera successivement élevé au rang de chevalier, officier, commandeur, puis grand officier de la Légion d'honneur. Malgré toutes ces décorations, Robert Dautray est resté un homme de l'ombre, qui fut même contraint de vivre caché une partie de sa vie.

Il développera également le laser Phoebus, unique en Europe, capable de reproduire les conditions de température et de pression atteintes lors de la fusion nucléaire, outil indispensable depuis l'arrêt définitif des essais nucléaires dans le Pacifique. En récompense de chacune de ses réussites, il sera successivement élevé au rang de chevalier, officier, commandeur, puis grand officier de la Légion d'honneur. Malgré toutes ces décorations, Robert Dautray est resté un homme de l'ombre, qui fut même contraint de vivre caché une partie de sa vie.C'est à la suite d’une réunion au palais de l'Élysée que Valéry Giscard d'Estaing demandera au directeur de la DST(2) d'organiser sa protection. Robert Dautray entre alors dans une certaine clandestinité, avouant qu’elle ne l'a « pas gêné du tout ». Toutefois, pendant cette période au cours de laquelle il était difficile de le joindre, il s’est marié avec Denise, qui lui a apporté calme et tranquillité domestique malgré les contraintes liées à sa sécurité.

Malheureusement, atteinte d’un cancer, Denise décède en 2000, le laissant avec une peine très profonde qu’il soulagea par une foisonnante exposition de clichés de son épouse dans son appartement de l’île Saint-Louis.

L’HEURE DE LA RETRAITE

La carrière de Robert Dautray à la direction des applications militaires s'achève en 1991. À 63 ans, il devient directeur scientifique du CEA, puis haut- commissaire à l'énergie atomique, concentrant ses efforts sur la gestion des déchets nucléaires et la protection des civils contre les radiations. Il participera également au développement des outils de la science de l'atome pour les recherches sur le réchauffement climatique, qu'il est un des premiers à avoir étudié dans le cadre de l'Académie des sciences, dont il fut membre dès 1977.

commissaire à l'énergie atomique, concentrant ses efforts sur la gestion des déchets nucléaires et la protection des civils contre les radiations. Il participera également au développement des outils de la science de l'atome pour les recherches sur le réchauffement climatique, qu'il est un des premiers à avoir étudié dans le cadre de l'Académie des sciences, dont il fut membre dès 1977.

commissaire à l'énergie atomique, concentrant ses efforts sur la gestion des déchets nucléaires et la protection des civils contre les radiations. Il participera également au développement des outils de la science de l'atome pour les recherches sur le réchauffement climatique, qu'il est un des premiers à avoir étudié dans le cadre de l'Académie des sciences, dont il fut membre dès 1977.

commissaire à l'énergie atomique, concentrant ses efforts sur la gestion des déchets nucléaires et la protection des civils contre les radiations. Il participera également au développement des outils de la science de l'atome pour les recherches sur le réchauffement climatique, qu'il est un des premiers à avoir étudié dans le cadre de l'Académie des sciences, dont il fut membre dès 1977.Grâce à cette trajectoire unique, Robert Dautray est un des seuls scientifiques au monde à posséder une vision aussi globale du domaine nucléaire. « J'ai eu pour moi dans la tête, comme outil, la continuité complète de l'atome à l'aspect le plus fondamental, de l'objet le plus petit jusqu'à l’objet que les hommes manient », disait-il.

Toute sa vie, Robert Dautray se consacrera à la science. Avec le mathématicien Jacques-Louis Lions, il mettra dix ans à rédiger les 4 000 pages des neuf volumes d'un ouvrage répertoriant les outils mathématiques indispensables aux physiciens, qui reste encore aujourd'hui une bible appelée par tous le « Dautray-Lyons ». Homme d'écrits plutôt que de discours, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'énergie, la radioactivité ou le réchauffement du climat. Pour saluer l'importance de ses travaux sur les déchets radioactifs et la prolifération nucléaire réalisés dans le cadre de l'Académie des sciences, Pierre Messmer lui a remis en 2007 la grand-croix de la Légion d'honneur, distinction rare puisque seuls 63 dignitaires sont encore en vie aujourd'hui.

Sur un plan plus personnel, à l’occasion de ses 90 ans fêtés à l’hôtel des Arts et Métiers, avenue d’Iéna, à Paris, Daniel Rapenne (Ch. 156) avait évoqué, dans son discours, son amitié. « Depuis une quinzaine d’années, nous nous retrouvons régulièrement. Au début, approximativement tous les semestres. C’était peu de temps après le décès de ton épouse qui fut et qui reste un immense traumatisme dans ta vie. Puis je t’ai rencontré plus souvent, car j’ai essayé de remplacer au mieux Pierre Holot (Pa. 145), ton ancien délégué de promo, qui t’aidait dans tes aménagements et qui malheureusement est décédé. C’est un grand plaisir pour moi d’échanger sur de nombreux sujets et de recueillir tes avis et conseils. Et de noter comment tu procèdes pour tenir le coup et continuer à éclairer la communauté scientifique. »

Éric Roubert avec les contributions éclairées de Roland Vardanega (Cl. 161) et de Daniel Rapenne (Ch. 156)

(1) Source : Association des retraités de l'institut Laue-Langevin (ILL).

(2) Direction de la surveillance du territoire (actuelle DGSI, direction générale de la sécurité intérieure).

Les livres de Robert Dautray

La radioactivité et ses applications, Robert Dautray et Maurice Tubiana, PUF, collection « Que sais-je ? », Paris, 1997.

Analyse mathématique et calcul numérique pour les sciences et les techniques, Robert Dautray et Jacques-Louis Lions, Masson, Paris, 1985, 9 volumes (4 000 pages ; traduit en anglais).

Analyse mathématique et calcul numérique pour les sciences et les techniques, Robert Dautray et Jacques-Louis Lions, Masson, Paris, 1985, 9 volumes (4 000 pages ; traduit en anglais).À propos de cet ouvrage, qui est une référence mondiale et sur lequel il commença à travailler en 1974, tous les jours de 2 heures à 7 heures du matin, Robert Dautray écrit ceci : « Pendant toutes ces années (de réalisation de cette somme), mon langage avec Lions resta celui d’un homme du concret, ingénieur des Arts et Métiers et physicien praticien, mécanicien. Je traduisais à haute voix, dans mon langage, tout ce que disait Lions, et réciproquement. Ce qui fit que notre collaboration scientifique devint [le langage] des ingénieurs, langage dont ils se servent pour réaliser (concevoir, dessiner et fabriquer, passer au banc d’essai, maintenir) des objets du monde de la technique et de l’industrie. Il ne s’agit plus d’utiliser des mathématiques pour résoudre des problèmes émanant de l’industrie, mais de penser en ingénieurs, avec les outils conceptuels dont ils ont besoin. »

L’énergie nucléaire civile dans le cadre temporel des changements climatiques, Robert Dautray, Tec & Doc Lavoisier, Cachan, 2001.

Quelles énergies pour demain ?, Robert Dautray, Odile Jacob, Paris, 2004.

Sécurité et utilisation hostile du nucléaire civil – De la physique à la biologie, Robert Dautray, Tec & Doc Lavoisier, Cachan, 2007.

Mémoires – Du Vél’ d’Hiv à la bombe H, Robert Dautray, Odile Jacob, Paris, 2007.

L’Humanité face au changement climatique, Robert Dautray et Jacques Lesourne, Odile Jacob, Paris, 2009.

Fluides caloporteurs pour réacteurs à neutrons rapides, sous la dir. de Robert Dautray, Yves Bréchet et Jacques Friedel, EDP Sciences, Les Ulis, 2014.

Sciences du démantèlement des installations nucléaires, sous la dir. de Robert Dautray et Yves Bréchet, EDP Sciences, Les Ulis, 2015.

Distinctions

Grand-croix de la Légion d'honneur (2007)

Membre de l'Académie des sciences – Section des sciences mécaniques et informatiques (depuis le 7 février 1977)

Prix Laplace de l'Académie des sciences (1951)

Prix Lamb de l'Académie des sciences (1974)

Prix Nessim-Habif des Arts et Métiers (1977)

Fellow du laboratoire de Los Alamos

Médaille Edward-Teller pour la fusion par laser du laboratoire de Livermore (1993)

Grande médaille de la Société française d'énergie nucléaire (1998)

communauté Arts&Métiers

Société des ingénieurs A&M Arts & Métiers (ENSAM) Fondation Arts et Métiers Rexam Think Tank A&M Union des Élèves